Fundamentalstation

Eine Fundamentalstation dient der Verankerung eines hochpräzisen geodätischen Koordinatenrahmens auf der Erdoberfläche und ist meist eine besonders gut ausgestattete Satellitenstation. Sie stellt die Beziehung vom terrestrischen zum zölestischen (himmels-astronomischen) Fundamentalsystem her, das durch bestimmte Himmelskörper und ihre Vermessung am Sternhimmel definiert wird.

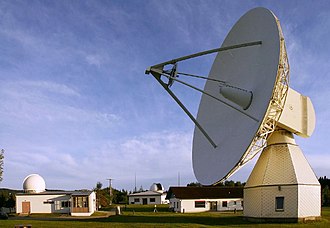

Eine solche Station ist mit einer Sternwarte vergleichbar, die auf künstliche Erdsatelliten und Quasare sowie andere Methoden der Astrometrie spezialisiert ist. Sie arbeitet mit verschiedenen Messsystemen – hauptsächlich Radio- und Lasermessungen zu Satelliten, GPS, GLONASS und VLBI – die auf eine größere Zahl von geologisch besonders stabil vermarkten Vermessungspunkten Bezug nehmen. Auch ein hochpräzises Zeitsystem mit Maser- oder Atomuhren gehört zur Ausstattung.

Kontinentaldrift millimetergenau

Auf globaler Ebene sind heute Genauigkeiten von 1 cm und besser erreichbar, was sowohl für die Astronomie als auch Geodäsie und Geodynamik von großer Bedeutung ist. So kann man nun die Bewegungen der Plattentektonik direkt nachweisen und die Geschwindigkeiten der einzelnen Kontinentalplatten in der Größenordnung von Millimetern pro Jahr modellieren. Auch sonstige Bewegungen des Erdkörpers (Erdgezeiten, Nutation, Polbewegung etc.) und die Berechnung seiner Elastizität werden durch solche fundamentalen Messstationen ermöglicht.

Die wichtigste Fundamentalstation Europas ist das Geodätische Observatorium Wettzell im Bayerischen Wald bei Wettzell, nahe der deutsch-tschechischen Grenze. Betrieben wird sie vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG, Frankfurt am Main) und der Forschungseinrichtung Satellitengeodäsie (FESG) der TU München im Rahmen der bundesweiten Forschungsgruppe Satellitengeodäsie (FGS).

Weltweites Netz

Andere Fundamentalstationen liegen in Süditalien, am Schwarzen Meer, in Ostasien, USA, Chile und Südafrika. Weitere Observatorien haben weitgehend diesen Status, u. a. in Graz-Lustbühel (Österreich), in Zimmerwald bei Bern, sowie in Frankreich, Schweden und Nordamerika. Größere Lücken im globalen Netz – vor allem an Laser- und Radioteleskopen – gibt es noch in Afrika, Südasien und Australien.

Zugrunde liegt allen diesen Präzisionsmethoden das astronomische Fundamentalsystem, das sich auf 500 Quasare am Rande des sichtbaren Weltalls und etwa 4000 präzise vermessene Fundamentalsterne unserer Galaxis stützt. Ihre derzeit aktuellen Koordinaten wurden im Jahr 2000 als FK6 publiziert (Astronomisches Rechen-Institut (ARI) in Heidelberg).

Terrestrisches Fundamentalsystem

Die terrestrische Entsprechung dieses Himmelssystems – „heruntergeholt“ auf den sich darin drehenden „Kreisel Erde“ – nennt man ITRS (International Terrestrial Reference System), und das zugehörige globale Vermessungsnetz ITRF (... Frame für Koordinatenrahmen). Zu ihm tragen – neben den kontinentalen Fundamentalstationen – auch zahlreiche permanente GPS-Messstationen bei, sowie einige Sternwarten mit CCD- und anderen Messmethoden.

Von jeder am ITRS beteiligten Station werden nicht nur die Koordinaten in Lage- und Höhe, sondern auch die Komponenten der Geschwindigkeit bestimmt. Sie liegen allerdings nur bei einem bis zehn Zentimeter im Jahr. Alle Stationen zusammen mit ihren jeweils sechs Vektoren bilden eine Art terrestrisches Koordinaten-Verzeichnis, das man ITRF nennt (F für Frame).

Die Beziehung des globalen Referenzsystems zu den Vermessungspunkten der jeweiligen Landesvermessung wird durch Koordinatentransformationen hergestellt. Sie kann entweder 3D erfolgen (siehe 7-Parameter-Transformation) oder getrennt nach Lage (2D) und Höhe (siehe Geoid und Höhenmessung).