Very Long Baseline Interferometry

- Seiten mit Skriptfehlern

- Astronomisches Instrument

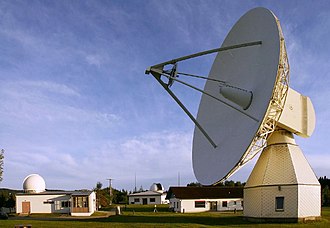

Very Long Baseline Interferometry (VLBI) bzw. Langbasisinterferometrie ist eine Methode der Radioastronomie für Messungen mit höchster räumlicher Auflösung und Positionsgenauigkeit. Sie dient sowohl für astronomische Beobachtungen als auch für geodätische Untersuchungen im Gebiet der Erdmessung.

Die räumliche Auflösung eines Interferometers ist bestimmt durch die Wellenlänge und die größte Entfernung zwischen den beteiligten Antennen. In normalen Radiointerferometern werden die Signale der einzelnen Antennen z. B. über Wellenleiter zusammengeführt und zur Interferenz gebracht. In der VLBI werden stattdessen die Signale der einzelnen Antennen zusammen mit sehr genauen Zeitreferenzen gespeichert und später rechnerisch korreliert. Dadurch ist es möglich, Interferenzen über interkontinentale Entfernungen oder sogar mit Antennen im Weltraum (Weltraum-VLBI) zu erhalten.

Astronomie

Die genauen Positionsmessungen der VLBI sind wichtig für die Festlegung des astronomischen Koordinatensystems. Die mit VLBI erreichbare räumliche Auflösung ist zurzeit der in anderen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums überlegen, allerdings auf Objekte mit heller Radioemission beschränkt. Mit VLBI werden die aus der Umgebung schwarzer Löcher in aktiven galaktischen Kernen ausströmenden „Jets“ energiereicher Teilchen untersucht. Weitere Ziele sind zum Beispiel Maserquellen in Sternentstehungsgebieten, in der Atmosphäre von Sternen und wiederum in der Umgebung aktiver galaktischer Kerne.

Im Mai 2012 wurde VLBI erstmals für ein SETI-Projekt eingesetzt. Dabei wurde der Stern Gliese 581 mit den Instrumenten des Australian Long Baseline Array erforscht.[1][2]

Anhand von Messungen der Jahre 2014 und 2015 wurde eine Entfernung von über 66.000 Lichtjahren zu einem Sternentstehungsgebiet gegenüber dem Zentrum unserer Milchstraße ermittelt, indem dortige Maserquellen mittels des Entfernungsmessverfahrens der Trigonometrischen Parallaxe beobachtet wurden[3].

Geodäsie

Die Geodäsie ist die Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. Dabei werden nicht nur Messgeräte und Satelliten, sondern auch VLBI-Messungen zur Orientierung auf der Erdoberfläche verwendet. Weit entfernte Himmelskörper, die für uns wegen ihrer hohen Distanz punktförmig erscheinen und zudem scheinbar keine Eigenbewegung besitzen, werden beobachtet und als Grundlage verwendet, um Positionen auf der Erdoberfläche zu bestimmen. Das heißt, es werden die Abstände der Radioteleskope zueinander gemessen und dadurch auch ihre Bewegungen und Bewegungsrichtungen auf wenige Millimeter genau bestimmt. So ist es möglich, eventuelle Abweichungen durch Vergleiche mit vorherigen Messungen festzustellen.

Messprinzip

Durch präzise Messung der Signale mit zwei oder mehr Radioteleskopen und ihre mit Zeitmarken versehene Speicherung wird eine Art Laufzeitmessung möglich. Die Daten werden mittels eines Korrelators so lange auf der Zeitachse verschoben, bis fast vollständige Übereinstimmung der Signalspitzen erreicht ist.

Nach diesem Korrelieren entspricht die Verschiebung dem Laufzeit- bzw. Wegunterschied Δt1,2 vom Quasar zu den zwei (oder mehr) Teleskopen. Durch Anmessen mehrerer Quasare (5–20 in einer Stunde) wird eine Art Vermessungsnetz aufgebaut. Weil sich die einzelnen Δt durch die Erdrotation dauernd ändern, kann außer den Koordinaten auch der momentane Rotationspol und die astronomische Zeit bestimmt werden.

Die Genauigkeit liegt um 0,1 ns (Milliardstel Sekunden), auf Strecke umgerechnet bei einigen Zentimetern. Durch die große Anzahl von Messungen (großteils automatisch) können Netze auf ±1 cm berechnet werden.

Datenreduktion und Ergebnisse

Die Messungen sind wegen verschiedener Einflüsse zu korrigieren:

- Refraktion in der Troposphäre – Trocken- und Feuchtanteil: ersterer wird über Luftdruck und Temperatur bestimmt, letzterer ist wegen stark schwankendem Gehalt an Wasserdampf schwerer modellierbar

- Refraktion in der Ionosphäre – sie ist von der Frequenz der Radiowellen abhängig und kann daher durch zwei Frequenzen genähert ermittelt werden

- Zeitkorrekturen

- Instrumentelle Einflüsse (Kalibrierung der Antenne, Exzentrizität usw.)

- Weitere Einflüsse

Die Ergebnisse sind gut mit anderen Messmethoden kombinierbar – z. B. mit GPS und dessen Methode, die zweite Korrektur zu ermitteln.

Durch langfristige Bestimmung von Koordinaten der Radioteleskope können die Bewegungen der Kontinente durch die Plattentektonik bestimmt werden. Seit einigen Jahren ist dies mit Genauigkeiten im Millimeter- bis Zentimeterbereich möglich. Die etwa zehn großen Platten bewegen sich gegeneinander mit 2 bis 20 cm pro Jahr.

VLBI-Netzwerke

Die wichtigsten zurzeit verwendeten VLBI-Netzwerke sind:

- VLBA: Very Long Baseline Array (USA)

- EVN: European VLBI Network

- LBA: Long Baseline Array (Australia) [4]

- VERA: VLBI Exploration of Radio Astrometry (Japan)

- IVS: International VLBI Service for Geodesy and Astrometry [5]

Siehe auch

- Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

- Very Large Array

- Mappingfunktion

- RadioAstron

- GARS-O’Higgins

Literatur

- Franco Mantovani: The role of VLBI in astrophysics, astrometry and geodesy. Kluwer Academic, Dordrecht 2004, ISBN 1-4020-1875-4.

- Fujinobu Takahashi: Very long baseline interferometer. Ohmsha, Tokyo 2000, ISBN 1-58603-076-0.

Einzelnachweise

- ↑ Kein verdächtiges Signal von Gliese 581 astronews.com

- ↑ SETI Finds No Signs of E.T. Nearby; H. Rampadarath, et al.: The First Very Long Baseline Interferometric SETI Experiment.@ Arxiv, abgerufen am 6. Juni 2012

- ↑ Alberto Sanna, Mark J. Reid, Thomas M. Dame, Karl M. Menten, Andreas Brunthaler: Mapping Spiral Structure on the far side of the Milky Way in Science, Ausgabe vom 13. Oktober 2017

- ↑ An Overview of The LBA atnf.csiro.au

- ↑ About IVS ivscc.gsfc.nasa.gov, abgerufen am 6. Juni 2012