George Smoot

- Seiten mit Skriptfehlern

- Wikipedia:GND in Wikipedia weicht von GND in Wikidata ab

- Astrophysiker

- Nobelpreisträger für Physik

- Hochschullehrer (University of California, Berkeley)

- Fellow der American Physical Society

- Mitglied der National Academy of Sciences

- US-Amerikaner

- Geboren 1945

- Mann

George Fitzgerald Smoot III (* 20. Februar 1945 in Yukon, Florida) ist ein US-amerikanischer Astrophysiker und Nobelpreisträger.

Leben

Smoot war das ältere zweier Kinder einer Lehrerin und eines Hydrologen. 1966 erwarb er am Massachusetts Institute of Technology einen Bachelor of Science in Mathematik und Physik und vollendete im Jahre 1970 seine Doktorarbeit im Bereich Teilchenphysik über den Zerfall subatomarer Elementarteilchen. Da auf dem Gebiet der Teilchenphysik zu dieser Zeit viele Wissenschaftler forschten, entschied er sich zum weniger frequentierten Forschungsgebiet der Kosmologie zu wechseln. Im selben Jahr wechselte er in den Arbeitskreis des Nobelpreisträgers Luis W. Alvarez an die University of California in Berkeley. Dort arbeitete er im Lawrence Berkeley Laboratory an dem NASA-Projekt HAPPE (High-Altitude Particle Physics Experiment, Experiment zur Teilchenphysik in großer Höhe) mit dem Ziel ein Experiment zu entwerfen, das Belege für die Urknalltheorie liefern kann.[1]

1988 wurde er Fellow der American Physical Society. Seit 2008 ist er Mitglied der National Academy of Sciences.

COBE

1976 beschloss die NASA einen Satelliten zu entwerfen, der in der Lage sein sollte, die kosmische Hintergrundstrahlung des Alls zu messen. Unter den Wissenschaftlern, die zu diesem Projekt beitrugen, war auch George F. Smoot, der mit seiner Arbeitsgruppe einen Detektor, ein Differentielles Mikrowellenradiometer (Differential microwave radiometer, DMR) entwickelte, der in der Lage war, Anisotropien im Mikrowellenhintergrund zu vermessen. Am 18. November 1989 wurde der Satellit COBE, ausgerüstet mit diesem Detektor sowie mit Instrumenten der Arbeitsgruppen von John C. Mather und Mike Hauser, mit einer Delta-Trägerrakete in die Umlaufbahn der Erde geschossen.

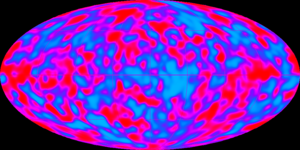

Das DMR von Smoot sammelte etwa vier Jahre lang Daten zur Anisotropie der kosmischen Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich, so dass es gelang, eine vollständige Karte dieses Phänomens zu erstellen (siehe Bild). Diese Mikrowellenhintergrundstrahlung gilt als eine Art Echo des Urknalls. Die Intensitätsschwankungen lassen Rückschlüsse auf Dichteschwankungen kurz nach Entstehung des Universums zu. Man nimmt an, dass gerade diese Dichteschwankungen ursächlich für das heutige Erscheinungsbild des Alls, mit seinen Galaxienhaufen und riesigen Regionen weiter Leere, sind.[2]

Smoot wurde 2006 zusammen mit John C. Mather mit dem Nobelpreis für Physik für die Bestätigung, dass das Spektrum der Hintergrundstrahlung dem Planckschen Strahlungsgesetz eines schwarzen Körpers gehorcht und der Entdeckung der Anisotropie des kosmischen Mikrowellenhintergrunds (for their discovery of the blackbody form and anisotropy of the cosmic microwave background radiation) ausgezeichnet.

Trivia

Smoot hatte 2009 einen Gastauftritt (als er selbst) in der populären US-amerikanischen Comedyserie The Big Bang Theory (Folge 2x17), den er angeblich als Fan der Serie auf eigene Initiative erhielt. 2019 hatte er gemeinsam mit anderen Nobelpreisträgern einen weiteren Gastauftritt in der letzten Staffel der Serie.

Am 18. September 2009 war Smoot Kandidat in der US-Gameshow Are you smarter than a 5th Grader? und gewann eine Million Dollar. Er war der zweite Kandidat, dem das gelang.

Literatur

- Angelica de Oliveira-Costa und George F. Smoot: Does COBE rule out a toroidal Universe? In: Nuclear Physics B, Proceedings Supplements, Band 43, 1995, S. 299–302, doi:10.1016/0920-5632(95)00495-U.

- George F. Smoot: COBE observations of the cosmic background. In: Frontiers Science Series. Band 8, 1994, S. 115–136.

Weblinks

- George Smoots Lebenslauf. (Memento vom 23. Mai 2009 im Internet Archive) University of South Dakota

- Homepage der Arbeitsgruppe. (Memento vom 23. Mai 2009 im Internet Archive) Lawrence Berkeley National Laboratory

- Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 2006 an George F. Smoot (englisch)

- Der Urknall-Detektiv. Telepolis, 5. Februar 2007

Einzelnachweise

- ↑ Biografie von George F. Smoot

- ↑ G. F. Smoot: COBE: New sky maps of the early universe. In: Astrophysics and Space Science Library, Band 169, 1991, S. 281–294, doi:10.1007/978-94-011-3410-1_44.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Smoot, George |

| ALTERNATIVNAMEN | Smoot, George Fitzgerald III (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Astrophysiker |

| GEBURTSDATUM | 20. Februar 1945 |

| GEBURTSORT | Yukon, Florida |