Rabe (Sternbild)

- Seiten mit Skriptfehlern

- Rabe (Sternbild)

- Anerkanntes Sternbild

| Lateinischer Name | Corvus |

| Lateinischer Genitiv | Corvi |

| Kürzel | Crv |

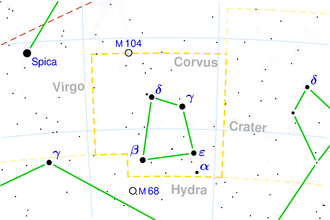

| Rektaszension | 11h 56m 22s bis 12h 56m 40s |

| Deklination | −25° 11′ 46″ bis −11° 40′ 39″ |

| Fläche | 184 deg² Rang 70 |

| Vollständig sichtbar | 65° Nord bis 90° Süd |

| Beobachtungszeit für Mitteleuropa | Frühjahr |

| Anzahl der Sterne heller als 3 mag | 4 |

| Hellster Stern (Größe) | Gamma Corvi (2,59) |

| Meteorströme |

|

| Nachbarsternbilder (von Norden im Uhrzeigersinn) |

|

| Quellen | IAU, |

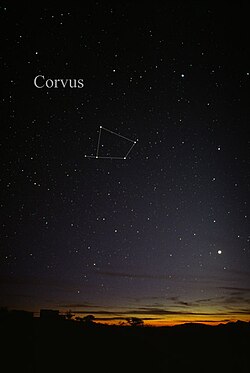

Der Rabe (lateinisch Corvus) ist ein Sternbild südlich des Himmelsäquators.

Beschreibung

Der Rabe ist ein kleines Sternbild nördlich der Wasserschlange, mit der es auch in einer engen mythologischen Beziehung steht. Die vier hellsten Sterne mit einer scheinbaren Helligkeit um 2,5 bis 3 m bilden ein auffallendes Viereck.

Die beste Zeit für Beobachtungen sind die Monate März bis Mai.

Geschichte

Der Rabe gehört zu den 48 Sternbildern der antiken Astronomie, die bereits von Ptolemäus erwähnt wurden.

Mythologie

In Sumer und Babylonien waren die Sterne des Raben unter der Bezeichnung UGA/Kakkab Aribu bekannt und galten dem Wettergott Adad zugehörig. In der griechischen Mythologie wird der Rabe mit dem Sternbild Becher und der Wasserschlange in Verbindung gebracht:

Apollon schickte für eine Opfergabe an seinen Vater Zeus den Raben aus, damit dieser Wasser aus einer Quelle hole. Der Rabe griff sich den Becher und machte sich auf den Weg. Auf dem Weg dorthin sah er allerdings auf einem Feigenbaum noch nicht ganz reife Feigen, von denen er unbedingt kosten wollte. Also wartete er einige Tage, bis die Feigen reiften, und beendete erst dann seinen Auftrag. Um eine Entschuldigung für sein Zu-Spät-Kommen zu haben, griff er sich eine Wasserschlange und behauptete, diese habe den Weg zu der Quelle versperrt.

Apollon aber durchschaute die Lüge und bestrafte den Raben dadurch, dass er zur Zeit der Feigenreife nicht mehr trinken kann, und versetzte ihn zur Warnung an den Himmel, zusammen mit dem Becher und der Wasserschlange.

In einer anderen Erzählung wird der Rabe ebenfalls aus Strafe an den Himmel verbannt. Er erzählte Apollon, dass dessen schwangere Geliebte Koronis fremdgehe. Aus Zorn tötete Apollon Koronis und deren Gespielen. Dieses bereute er aber sofort, und er konnte noch das Leben seines ungeborenen Sohnes retten. Als Strafe färbte Apollon den weißen Raben schwarz und verbannte ihn an den Himmel.

Meteorströme

Der Meteorstrom der Corviden kann in der Zeit vom 27. und 28. Juni beobachtet werden.

Himmelsobjekte

Sterne

| B | F | Namen o. andere Bezeichnungen | Größe | Lj | Spektralklasse |

|---|---|---|---|---|---|

| γ | 4 | Gienah, Gienah Ghurab | 2,59m | 190 | B8 III |

| β | 9 | Kraz | 2,65m | 140 | G5 II |

| δ | 7 | Algorab | 2,94m | 120 | B9 V |

| ε | 2 | Minkar | 3,02m | 140 | K2 III |

| α | 1 | Alchiba | 4,02m | 49 | F2 IV |

| ζ | 5 | 5,20m | 360 | ||

| η | 8 | 4,30m | |||

| 3 | 5,45m | ||||

| 6 | 5,66m |

γ Corvi ist mit einer scheinbaren Helligkeit von 2,6m der hellste Stern im Raben. Er ist ein 190 Lichtjahre entfernter bläulich-weißer Stern der Spektralklasse B8. Der Name Gienah ist arabischen Ursprungs und bedeutet „Schwinge“.

Der 96 Lichtjahre entfernte β Corvi ist ein gelblich leuchtender Stern der Spektralklasse G5.

Die Namen der Sterne Minkar (ε Corvi) und Alchiba (α Corvi) sind ebenfalls arabisch und bedeuten „Schnabel“ und „Zelt“.

Doppelsterne

| System | Größen | Abstand |

|---|---|---|

| δ | 3,0m/9,2m | " |

| ζ | 5,2m/13,7m |

δ Corvi (Algorab von arabisch al-ġurāb, „der Rabe“) ist ein Doppelsternsystem in rund 120 Lichtjahren Entfernung.

Veränderliche Sterne

| Objekt | Größe | Periode | Typ |

|---|---|---|---|

| R | 6,7m–14,4m | 317 Tage | Mira-Stern |

R Corvi ist ein langperiodisch veränderlicher Stern vom Typ Mira. Über einen Zeitraum von 317 Tagen verändert sich seine Helligkeit von 6,7 bis 14,4m.

Messier- und NGC-Objekte

| Messier (M) | NGC | sonstige | Größe | Typ | Name |

|---|---|---|---|---|---|

| 4038 | 10,5m | Galaxie | Antennengalaxie | ||

| 4039 | 10,5m | Galaxie | Antennengalaxie | ||

| 4361 | 10,5m | Planetarischer Nebel |

Im Raben findet sich das Galaxienpaar NGC 4038 und NGC 4039. Beide Galaxien wurden durch die gegenseitige Gravitationswirkung stark verformt, wobei auf langbelichteten Fotografien, zwei dünne Filamente sichtbar werden, die an Antennen erinnern.

Der Planetarische Nebel NGC 4361 ist etwa 4.300 Lichtjahre entfernt. Im Zentrum ist der 12,8m helle Zentralstern, ein Weißer Zwerg, zu sehen.