Kleiner Bär

- Seiten mit defekten Dateilinks

- Kleiner Bär

- Anerkanntes Sternbild

| Lateinischer Name | Ursa Minor |

| Lateinischer Genitiv | Ursae Minoris |

| Kürzel | UMi |

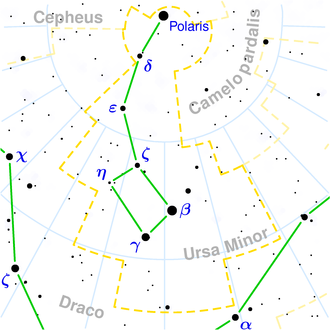

| Rektaszension | 0h 00m 00s bis 24h 00m 00s |

| Deklination | +65° 23′ 59″ bis +90° 00′ 00″ |

| Fläche | 256 deg² Rang 56 |

| Vollständig sichtbar | 90° Nord bis 10° Süd |

| Beobachtungszeit für Mitteleuropa | Zirkumpolares Sternbild. Ganzjährig die ganze Nacht hindurch. |

| Anzahl der Sterne heller als 3 mag | 2 |

| Hellster Stern (Größe) | Polaris (1,97) |

| Meteorströme |

Ursiden |

| Nachbarsternbilder |

|

| Quellen | IAU, |

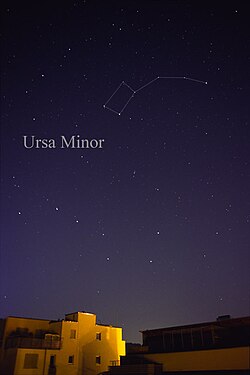

Der Kleine Bär (griechisch = Μικρή 'Αρκτος (Mikri Arktos)), (lateinisch Ursa Minor – eigentlich Kleinere Bärin oder Kleinerer Bär) ist ein Sternbild des Nordhimmels. Es wird auch Kleiner Wagen genannt.

Beschreibung

Der Kleine Bär ähnelt dem als Großen Wagen bezeichneten Teil des Großen Bären und wird daher auch als Kleiner Wagen bezeichnet. Im Unterschied zum Großen Wagen ist die Deichsel nach oben gebogen.

Der Kleine Bär ist von Europa und wenigen Breitegraden nördlich des Äquators über das ganze Jahr zu sehen und somit zirkumpolar.

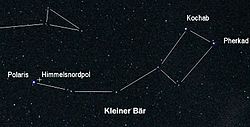

Sein Hauptstern Polaris, auch Nordpolarstern genannt, steht derzeit ziemlich genau in der Nähe des Himmelsnordpols, der nördlichen Verlängerung der Erdachse. Das gesamte Firmament scheint sich um diesen Stern zu drehen. Zieht man eine Linie von Polaris zum Horizont, gibt dies ziemlich genau die Nordrichtung an. Man kann Polaris leicht finden, indem man eine gedachte Linie durch die hinteren beiden Sterne des Großen Bären (Merak und Dubhe) nach oben verlängert. In ungefähr fünffachem Abstand der beiden Sterne steht Polaris.

Aufgrund der Präzessionsbewegung der Erde beschreibt der Himmelsnordpol im Zeitraum von etwa 25.700 Jahren eine Kreisbahn am Himmel um den Ekliptikpol. 2800 v. Chr. war Thuban, ein Stern im Drachen, der Polarstern und im Jahr 4000 wird es Errai, ein Stern im Kepheus sein.

Geschichte

Im frühen Griechenland sah man in dem Sternbild die Hesperiden, Nymphen, die Äpfel bewachten, die ewige Jugend verliehen. Die Äpfel wurden durch die drei Deichselsterne des heutigen Großen Wagens symbolisiert.

Einer anderen Deutung nach waren die Sterne Bestandteil des Sternbildes Drachen, und stellten dessen Flügel dar.

Thales von Milet soll gemäß griechischer Überlieferung die Sterne um 600 v. Chr. erstmals als eigenständiges Sternbild in die Astronomie genannt haben. Zeitgenössische Quellen fehlen jedoch für diese Annahme. Möglicherweise übernahm er es von den Phöniziern, denen das Sternbild des Kleinen Bären als Orientierung diente, weshalb es in der Antike auch als „Der Phönizier“ bekannt war.

Das Sternbild oder der Polarstern werden im englischsprachigen Raum auch als Cynosure bezeichnet. Zum Ursprung dieses Namens existieren zwei Versionen:

- So soll es sich bei dem Kleinen Bären in der frühen griechischen Mythologie um einen Hund gehandelt haben, der dem Bärenhüter folgte. Aratus nannte das Sternbild Κυνόσουρα (Kunosoura), „Hundeschwanz“. Die Bezeichnung wurde später als Cynosura ins Lateinische übernommen.

- Einer anderen Quelle nach sollen der Große und der Kleine Bär die beiden Ammen Helike und Kynosura darstellen, die Zeus auf Kreta großzogen (Aglaosthenes: „Geschichten von Naxos“).

Der heutige Name Kleiner Bär geht auf den Sagenkreis um die Nymphe Kallisto und ihren Sohn Arkas zurück, die in Bären verwandelt wurden.

Im Christlichen Himmelsatlas von Julius Schiller wurde dieses Sternbild durch den Erzengel Michael ersetzt.

Mythologie

In der klassischen griechischen Mythologie wird zum Ursprung des Kleinen Bären folgendes berichtet:

Die Nymphe Kallisto wurde von Zeus vergewaltigt. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt, den sie Arkas nannte. Hera, die eifersüchtige Gattin des Zeus, verwandelte Kallisto in einen Bären, der durch die Wälder ziehen musste. Jahre später traf Arkas bei der Jagd auf seine Mutter, ohne sie zu erkennen. Um den Mord an seiner Mutter zu verhindern, verwandelte Zeus Arkas ebenfalls in einen Bären. Er packte beide Bären an den Schwänzen und schleuderte sie in den Himmel – dadurch werden die übernatürlich langen Schwänze der Bären erklärt. Kallisto sehen wir als Großen Bären, Arkas als Kleinen Bären.

Himmelsobjekte

Sterne

| B | F | Namen o. andere Bezeichnungen | m | Lj | Spektralklasse |

|---|---|---|---|---|---|

| α | 1 | Polaris, Polarstern, Alruccabah, Cynosura, Mismar, Navigatoria, Phoenice, Polyarnaya, Tramontana, Yilduz | 1,94 bis 2,05 | 430 | F7 Ib-IIv |

| β | 7 | Kochab, Kochah, Kokab | 2,07 | 126 | K4 IIIvar |

| γ | 13 | Pherkad | 3,00 | 480 | A2 II-III |

| ε | 22 | 4,21 | 347 | G5 IIIvar | |

| 5 | 4,25 | 345 | K4 III | ||

| ζ | 16 | Alifa al Farkadain | 4,29 | 376 | A3 Vn |

| δ | 23 | Yildun, Gildun, Pherkard, Vildiur, Yilduz | 4,36 | 183 | A1 Vn |

| RR | 4,63 | 398 | M5 III | ||

| 4 | 4,80 | 500 | K3 III | ||

| η | 21 | Anwar al Farkadain | 4,95 | 97 | F5 V |

| θ | 15 | 5,00 | 830 | K5 III | |

| 11 | Pherkad Minor | 5,02 | 390 | K4 III | |

| HR 5691 | 5,15 | 83 | F9 IV | ||

| HR 5334 | 5,18 | 446 | M2 III | ||

| 19 | 5,48 | 670 | B8 V | ||

| HR 5139 | 5,50 | 401 | K2 III |

Kochab (β Ursae Minoris), der zweithellste Stern im Kleinen Bären, ist ein 126 Lichtjahre entfernter, orange leuchtender Stern. Der Name Kochab leitet sich aus dem Arabischen ab: الكوكب al-Kaukab oder al-Kokab bedeutet „der Stern“. Ursprünglich hieß er الكوكب الشمالي al-kaukab asch-schemali, „der Stern des Nordens“.

Der weiß leuchtende Stern γ Ursae Minoris ist etwa 480 Lichtjahre entfernt. Sein arabischer Name فرقد Pherkad leitet sich von alifa al-farqadain ab und bedeutet „das dunklere der beiden Kälber“ (mit dem helleren Kalb war der Stern Kochab gemeint).

Beobachtbare Mehrfachsterne

| System | m | Abstand |

|---|---|---|

| α | 2,0 / 9,0 | 18,3" |

Polaris ist ein 430 Lichtjahre entferntes Mehrfachsternsystem, bei dem drei Sterne einen gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen. Der Hauptstern ist ein gelblich leuchtender Riesenstern, dessen Helligkeit sich über einen Zeitraum von vier Tagen leicht ändert. Im Teleskop wird ein nur 9,0 m heller Begleitstern in 18,3 Bogensekunden Abstand sichtbar. Ein weiterer Begleiter, der das System in 29,6 Jahren umkreist, ist so lichtschwach, dass er nur spektroskopisch nachgewiesen werden kann.

Veränderliche Sterne

| Stern | m | Periode | Typ |

|---|---|---|---|

| α | 1,94 bis 2,05 | 3,968 Tage | Cepheid |

Messier- und NGC-Objekte

| Messier (M) | NGC | Name | m | Typ |

|---|---|---|---|---|

| 5832 | Galaxie | |||

| 6217 | Galaxie |

Belletristik

Der griechische Name für den Kleinen Bären Kynosura (Κυνόσουρα) ist der Titel einer novellistischen Liebesgeschichte des Thüringer Dichters und Kindergartenbegründers Ludwig Storch (1803–1881) aus der Biedermeierzeit (1840).

Die beiden „Kälber“, d. h. die Sterne Kochab und Pherkad, werden auch als die beiden Ferkadan bezeichnet. (Vgl: al-farqadain, der arabische Name für Pherkad). In den Makamen des arabischen Schriftstellers Ibn Al-Hariri ist Gadhimet Elebresch, der König von Hira, zu stolz, um mit menschlichen Partnern zu trinken, und so erkennt er einzig die beiden Ferkadan als seine Trinkgenossen an. Im deutschen Sprachraum wurde dies bekannt durch den Schriftsteller und Orientalisten Friedrich Rückert, der 1826 und 1837 eine Nachdichtung veröffentlichte: „Die Verwandlungen des Ebu Seid oder die Makamen des Hariri“. Und die heutigen Leser kennen dies, wie so vieles andere, natürlich durch Arno Schmidt, der in seinem erzählerischen Werk mehrfach eine Person auftreten lässt, die nur noch mit den Ferkadan anstoßen mag.