Zenitteleskop

Zenitteleskope sind hochpräzise Messinstrumente der Astronomie und geodätischen Erdmessung. Sie sind eine spezielle Weiterentwicklung des Meridiankreises und dienen zur genauen Bestimmung von Sternörtern und der Lotrichtung. In der Nähe des Zenits sind solche Messungen wegen geringer atmosphärischer Störungen am günstigsten.

Wichtige Messresultate sind neben den Sternkoordinaten die astronomische Breite und Länge bzw. die Ortssternzeit. In Kooperation mit anderen Observatorien kann daraus die Polbewegung der Erde und ein einheitliches, internationales Längen- und Zeitsystem etabliert werden.

Instrumententechnik und Forschungsziele

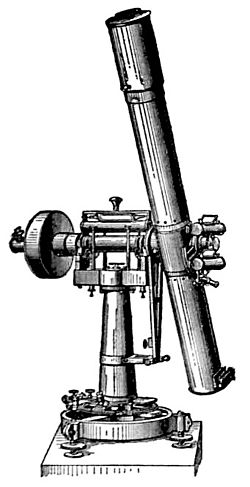

Zenitteleskope sind Linsenfernrohre mit einigen Metern Brennweite und 20 cm bis 30 cm Öffnungsweite, die in der vertikalen Ebene des örtlichen Meridians montiert sind. Mit speziellen Methoden und Mikrometern (siehe Horrebow-Talcott-Methode) werden Differenzen der Zenitdistanz von Sternpaaren und/oder die Zeitpunkte ihrer Meridiandurchgänge gemessen. Daraus kann man

- genaue Positionen von Sternen in der Nähe des Zenits berechnen,

- was im globalen Verbund einiger solcher Sternwarten die Etablierung des "Fundamentalsystems" der Himmelskoordinaten ermöglicht (ähnliche Methoden werden auch von scannenden Astrometriesatelliten angewandt), oder

- Schwankungen der Lotrichtung ableiten - siehe Polbewegung und Plattentektonik der Erde

- die Rotation der Erde überwachen und ihre Verlangsamung (1 bis 2 Millisekunden pro Jahrhundert) modellieren.

Die Beschränkung auf zenitnahe Sterne ist zwar für großräumige Vermessungen und Analysen hinderlich, steigert aber die Genauigkeit ganz wesentlich – nämlich auf etwa 0.01" (30 cm auf einen Erdradius von 6357 bis 6378 km).

Konkret wird der Zenit für solche Präzisionsmessungen gewählt, weil

- die Atmosphäre dort das Fernrohrbild der Sterne am wenigsten beeinflusst,

- die Fernrohrbiegung und sekundäre Achsfehler großteils kompensiert werden,

- periodisch immer dieselben Sternpaare beobachtet werden können (je nach Fernrohrtyp bis zu einigen tausend)

- und daher gewisse systematische Fehler eliminierbar sind.

Zenitteleskop im 17. und 18. Jahrhundert

Erste Ideen zu einem Zenitteleskop gehen bereits auf das 17. Jahrhundert zurück. Robert Hooke hatte einen Prototyp, von ihm „Archimedean Engine“ genannt, in das Gresham College eingebaut, um damit das heliozentrische Weltsystem nachzuweisen. Anhand des Sterns Etamin im Drachen, der fast durch den Zenit Londons geht, wollte er (vergeblich) dessen vermutete jährliche Positionsänderung (Parallaxe) messen.

Nach dem Brand Londons 1666 benutzten Hooke und Christopher Wren für diesen Versuch die als Denkmal für den Brand errichtete dorische Säule und brachten an ihrer Spitze eine Linse an. Sie war aber nicht stabil genug gegen Wind. 50 Jahre später wiederholten James Bradley und Samuel Molyneux den Versuch mit einem viel kleineren, doch stabiler montierten Zenitteleskop. Statt der (sehr kleinen) Parallaxe entdeckten sie dabei die Aberration des Sternlichts (20"), womit erstmals 1728 die Bewegung der Erde nachzuweisen war.

Große Zenitteleskope

Spiegelteleskope mit einem flüssigen Primärspiegel können prinzipbedingt nur als Zenitteleskope konstruiert werden. Das kanadische Large Zenith Telescope hat eine Öffnung von immerhin sechs Metern. Sein Quecksilberspiegel wird durch Rotation in seiner parabolischen Form gehalten.

Als größtes Zenitteleskop qualifiziert sich allerdings das Radioteleskop von Arecibo mit einem Durchmesser von über 300 m.

Literatur

- Karl Ramsayer 1969: Geodätische Astronomie. Handbuch der Vermessungskunde Band IIa, J. B. Metzler-Verlag Stuttgart, 902 p. (p. 243-247 u. a.)

- G. Damljanovic, G. Gerstbach, M. de Biasi, N. Pejovic (2003): CCD Technique for Longitude / Latitude Astronomy. Proceedings XIII.Nat Conference p. 229-235, Astr.Obs. Belgrad No.75, 2003

Siehe auch

- Photographisches Zenitteleskop

- Lotabweichung, Zenitrefraktion