Koronales Loch

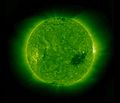

Ein koronales Loch ist ein Bereich der Sonnenkorona, der eine niedrigere Temperatur und Dichte als seine Umgebung aufweist; die Dichte ist typischerweise ca. um den Faktor 100 reduziert.[1] Koronale Löcher manifestieren sich auf Satellitenaufnahmen im Röntgenstrahlenbereich als dunklere Bereiche.

Ihr Auftreten ist während des Abklingens und im Minimum des Sonnenfleckenzyklus häufiger und stellt in dieser Zeit den Haupt-Beeinflussungsfaktor für die Ionosphäre und das Magnetfeld der Erde dar.[2] Während des Sonnenfleckenminimums ist das räumliche Auftreten koronaler Löcher zumeist auf die Polregionen beschränkt, während des Maximums können sie sich jedoch an allen Breitengraden bilden.[1]

Entstehung

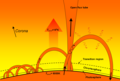

Im Normalfall sind die Magnetfeldlinien im Äquatorialbereich der Sonne geschlossen und hindern somit das Plasma am freien Austreten in den interplanetaren Raum. Die Sonne weist jedoch ausgeprägte lokale Magnetfeldstrukturen auf, so dass es passieren kann, dass Bereiche gleicher magnetischer Polarität nah beieinander liegen und die Magnetfeldlinien weit in den Raum hinausreichen. Innerhalb des Magnetfeldbogens wird das Plasma festgehalten, außerhalb des Bogens jedoch kann es an den Bereichen, wo die Magnetfeldlinien nahezu senkrecht auf die Sonne zurückfallen, ungehindert als schneller Sonnenwind in den interplanetaren Raum austreten.

Magnetfeldbögen und Austritt von schnellem Sonnenwind aus einem koronalen Loch.

Weblinks

- Solar Terrestrial Activity Report: Coronal hole history (Historie koronaler Löcher) [3]