Antares

| Doppelstern Antares (α Scorpii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rekonstruiertes Bild von Antares, basierend auf Interferometrie mit dem Instrument AMBER mit 3 Auxillary Telescopes in einem Abstand bis zu 82 m bei einer Wellenlänge von 2 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||

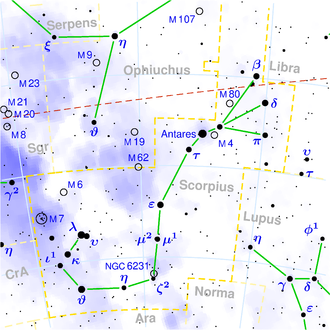

| Die Position von Antares | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Sternbild | Skorpion | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Rektaszension | 16h 29m 24,461s [Ib 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Deklination | −26° 25′ 55,21″ [Ib 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Scheinbare Helligkeit [Ib 2] | 0,91 bis 1,07 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Astrometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Radialgeschwindigkeit | (−3,4 ± 0,9) km/s [Ib 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Parallaxe | (5,4 ± 1,7) mas | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Entfernung | ca. 600 Lj (ca. 185 pc) | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Eigenbewegung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rek.-Anteil: | −10,16 mas/a | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Dekl.-Anteil: | −23,21 mas/a | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Einzeldaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Namen | Antares; α Sco B | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Beobachtungsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Scheinbare Helligkeit [Ib 2] | Antares | +1,09 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | +5,5 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Typisierung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Spektralklasse | Antares | M1.5 Iab-b | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | B2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||

| B−V-Farbindex | Antares | 1,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| U−B-Farbindex | Antares | 1,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Physikalische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Absolute vis. Helligkeit Mvis |

Antares | −5,3 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | −0,8 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Masse | Antares | 15 bis 18 M☉ | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Radius | Antares | 820 R☉ | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Leuchtkraft | Antares | 65.000 L☉ | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Oberflächentemperatur | Antares | 3.500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rotationsdauer | Antares | ? d | ||||||||||||||||||||||||||||||

| α Sco B | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aladin previewer | ||||||||||||||||||||||||||||||||

Antares, auch α Scorpii genannt, ist der hellste Stern im Sternbild Skorpion. Er ist etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der Name stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „Gegenmars (Gegenares)“. Der Gott Ares wurde von den Römern Mars genannt, und Antares hat sowohl eine ähnliche Farbe als auch ähnliche Helligkeit wie Mars, weshalb beide leicht zu verwechseln sind, zumal sie sich stets in der Nähe der Ekliptik befinden. Weitere Namen sind Qalbu l-ʿAqrab (arabisch قلب العقرب, Herz des Skorpions) und Vespertilio.

Physikalische Eigenschaften

Helligkeit

Mit einer scheinbaren Helligkeit von 1,09 mag ist er der 16.-hellste Stern des Himmels. Seine absolute Helligkeit beträgt −5,3 mag und damit ist der Stern im sichtbaren Bereich etwa 10.000-mal heller als die Sonne. Die Oberfläche ist relativ kühl, die Temperatur beträgt lediglich 3400 Kelvin, weshalb Antares eine orangerote Farbe aufweist und besonders viel für das Auge unsichtbares Infrarot abstrahlt. Zieht man dies in Betracht, strahlt Antares etwa 65.000-mal mehr Energie ab als die Sonne. Seine Spektralklasse ist M1, die Leuchtkraftklasse Iab.

Wie die meisten Roten Überriesen ist Antares ein halbregelmäßig veränderlicher Stern vom Typ SRc. Die Perioden liegen bei 300 und 1700 Tagen.[1]

Größe

Aus der relativ niedrigen Temperatur und der großen Helligkeit lässt sich schließen, dass Antares gewaltige Ausmaße besitzt. Sein Durchmesser beträgt etwa 1000 Millionen Kilometer. Damit würde er, an die Stelle der Sonne versetzt, weit über die Umlaufbahn des Mars hinausragen. Antares zählt wie Beteigeuze zu den Roten Überriesen. In seiner derzeitigen Entwicklungsphase verliert er seine äußeren Gasschichten und bildet dabei einen planetarischen Nebel, der aufgrund eines heißen Begleitsterns sichtbar ist.

Antares besitzt genügend Masse, um nach Erreichen des Heliumbrennens einen Eisenkern zu erzeugen und in einer Supernova explodieren zu können, noch bevor er alle Gasschichten abgestoßen haben wird.

α Scorpii B

Antares bildet mit einem Begleiter ein Doppelsternsystem. Im Winkelabstand von 2,6" befindet sich beim Positionswinkel von 273° ein blauweißer Stern (Spektraltyp B3 V) der scheinbaren Helligkeit 5,5 mag. Damit hat α Sco B 1/370 der Helligkeit von Antares, hat aber immer noch die 170-fache Leuchtkraft der Sonne. Die Umlaufzeit beträgt 878 Jahre bei einem Abstand von 550 AE. Um diesen Begleiter zu sehen, ist ein Fernrohr von 10 Zentimeter Objektivöffnung nötig.

Sonstiges

Antares kann als ekliptiknaher Stern vom Mond und (sehr selten) von Planeten bedeckt werden. Die letzte Bedeckung von Antares durch einen Planeten erfolgte am 17. September 525 v. Chr. durch die Venus, die nächste wird am 17. November 2400 wieder durch die Venus erfolgen. Antares ist ein Mitglied des Gouldschen Gürtels. In der mesopotamischen Mythologie erhielt Antares im ersten Jahrtausend v. Chr. den Namen der sumerischen Göttin Lisin. Antares gilt auch als einer der vier königlichen persischen Sterne. Antares ist der erste Stern außerhalb unseres Sonnensystems, von dem eine Aufnahme der Sonnenscheibe gemacht werden konnte. Dazu schalteten Astronomen der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile 2017 die Bilder von vier Teleskopen zusammen und vergrößerten dadurch die Auflösung beträchtlich.[2]

Siehe auch

Weblinks

Quellen

- ↑ Richard B. Stothers: Giant Convection Cell Turnover as an Explanation of the Long Secondary Periods in Semiregular Red Variable Stars. In: The Astrophysical Journal. Vol. 725, 2010, S. 1170–1174 doi:10.1088/0004-637X/725/1/1170 PDF; 184 KB.

- ↑ Süddeutsche Zeitung, Antares als Scheibe – Erste Aufnahme der Oberfläche eines fernen Sterns, 25. August 2017.