Interstellarer Raum

- Seiten mit Skriptfehlern

- Kosmologie (Physik)

Der interstellare Raum (lateinisch inter stellas ‚zwischen den Sternen‘) ist das sternferne Weltraumgebiet innerhalb einer Galaxie. Es ist erfüllt vom interstellaren Medium.

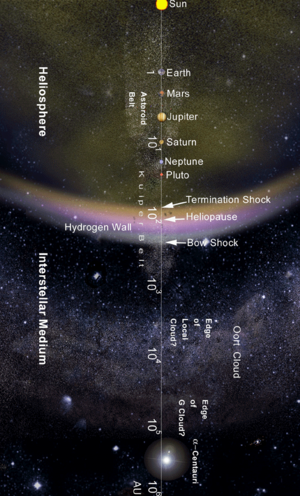

In diesem Gebiet sind die Astrosphären, die sternnahen Räume um die Sterne, eingestreut. Innerhalb der Astrosphären liegt der dichtere, vom Sternwind erfüllte interplanetare Raum, außerhalb der Galaxien liegt der dünnere intergalaktische Raum.

Die Grenze zwischen interplanetarem und interstellarem Raum wird durch die Astropausen der jeweiligen Sterne definiert. Im Fall der Sonne ist dies die Heliopause der Heliosphäre, an welcher der Sonnenwind vom interstellaren Medium gestoppt wird. Dieser Grenzbereich ist ca. 120 astronomische Einheiten (AE) (18 Milliarden Kilometer) von der Sonne entfernt; das ist die vierfache mittlere Entfernung zwischen Sonne und Neptun.

Die Raumsonde Voyager 1 trat am 25. August 2012 als erstes menschengeschaffenes Objekt aus der Heliosphäre aus und sendet weiterhin Messdaten zur Erde.[1][2] Voyager 2 folgte am 5. November 2018.[3]

Analog wird die Grenze zwischen interstellarem und intergalaktischem Raum durch einen nach außen getriebenen galaktischen Gasstrom definiert, der im Außenbereich der Galaxien mit der intergalaktischen Materie eine Grenzschicht bildet.

Reisen durch den interstellaren Raum sind ein beliebtes Thema der Science-Fiction. Technisch realisierbar sind derartige Projekte aufgrund der enormen Entfernungen für die Menschheit bislang nicht.

Siehe auch

- Interstellares Medium

Literatur

- Joachim Krautter et al.: Meyers Handbuch Weltall, Meyers Lexikonverlag, 7. Auflage 1994, ISBN 3-411-07757-3

- Arnold Hanslmeier: Einführung in Astronomie und Astrophysik, Spektrum Akademischer Verlag, 2. Auflage 2007, ISBN 978-3-8274-1846-3

- Kristin Baker, Hanneman (Herausgeberin): Der interstellare Raum, Amsterdam: Time-Life, 1991, ISBN 9061824729

Einzelnachweise

- ↑ Michael Odenwald: Raumsonde „Voyager 1“ hat das Sonnensystem verlassen. In: focus.de. 12. September 2013, abgerufen am 14. September 2013.

- ↑ As NASA's Voyager 1 Surveys Interstellar Space, Its Density Measurements Are Making Waves. In: NASA, 11. Mai 2021.

- ↑ Sean Potter: NASA’s Voyager 2 Probe Enters Interstellar Space. In: NASA.gov. 10. Dezember 2018, abgerufen am 10. Dezember 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).

ru:Межзвёздное пространство