Thomas Johann Seebeck

- Seiten mit Skriptfehlern

- Wikipedia:GND in Wikipedia weicht von GND in Wikidata ab

- Physiker (19. Jahrhundert)

- Mediziner (19. Jahrhundert)

- Persönlichkeit der Elektrotechnik

- Mitglied der Leopoldina (19. Jahrhundert)

- Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften

- Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

- Korrespondierendes Mitglied der Académie des sciences

- Deutsch-Balte

- Person (Tallinn)

- Geboren 1770

- Gestorben 1831

- Mann

Thomas Johann Seebeck (* 29. Märzjul./ 9. April 1770greg. in Reval; † 10. Dezember 1831 in Berlin) war ein deutscher Physiker.

Leben

Thomas Seebeck wurde am 9. April 1770 im heutigen Tallinn in einer vermögenden Kaufmannsfamilie geboren. Sein Vater war deutscher Abstammung und förderte deshalb eine medizinische Ausbildung seines Sohnes an den Universitäten von Berlin und Göttingen. 1802 machte er sein Examen als Arzt und praktizierte in Göttingen. Er entschied sich jedoch, in die physikalische Forschung zu wechseln, so ist er auch als Physiker besser bekannt denn als Arzt. Er ging als Privatgelehrter nach Jena, Bayreuth und Nürnberg und betrieb naturwissenschaftliche Studien.

Seebeck lebte von 1795 bis 1802 und von 1810 bis 1812 in Bayreuth. Hier heiratete er auch im Jahr 1795 Juliane Amalie Ulrike, eine Tochter des königlich-preußischen Hofkammerrats Moritz Boyé. In Bayreuth wurden auch sechs der acht Kinder Seebecks geboren.[1] Sein Sohn August wurde ebenfalls Physiker, sein Sohn Moritz Pädagoge und Staatsrat.

Er traf Johann Wolfgang von Goethe, mit dem er an der Theorie der Farben und des farbigen Lichtes arbeitete.

Er untersuchte die Wärmewirkung unterschiedlicher Farben des Sonnenspektrums. 1808 stellte er als erster Kaliumamalgam her und bemerkte 1810 die Farbempfindlichkeit von feuchtem Silber(I)-oxid (Vorstufe zur Farbfotografie). Im gleichen Jahr beobachtete er den Magnetismus von Nickel und Kobalt. 1818 entdeckte er die optische Aktivität (Drehung der Polarisationsebene) von Zuckerlösungen. Danach kehrte er zur Berliner Universität zurück und beschäftigte sich mit der elektrischen Magnetisierung von Eisen und Stahl. 1809 wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Im Jahr 1818 wurde er zum Mitglied der Leopoldina gewählt. 1821 entdeckte er den thermoelektrischen Effekt (Seebeck-Effekt).

Seebeck stellte 1823 eine thermoelektrische Spannungsreihe auf und veröffentlichte seine thermomagnetischen Arbeiten in „Magnetische Polarisation der Metalle und Erze durch Temperatur-Differenz. Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften“. Er wirkte 13 Jahre an der Berliner Akademie der Wissenschaften. Am 26. Dezember 1825 wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Académie des sciences aufgenommen.[2]

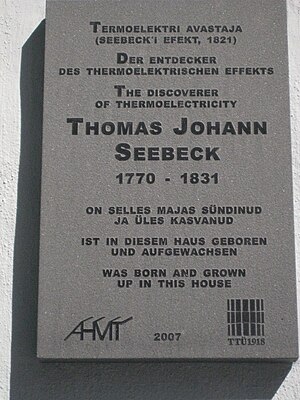

In seiner Geburtsstadt Reval wurde ihm zu Ehren auf dem Gelände der Technischen Universität das Seebeck-Denkmal errichtet.

Literatur

- Ludwig Stieda: Seebeck, Thomas Johann. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 33, Duncker & Humblot, Leipzig 1891, S. 564 f.

- Wolfgang Mathis: Seebeck, Thomas Johann. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 24, Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-11205-0, S. 132 f. (Digitalisat).

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ B.M.: Gedenktafel für einen großen Physiker. In: Heimatkurier – das historische Magazin des Nordbayerischen Kuriers, Heft 2/2007

- ↑ Verzeichnis der Mitglieder seit 1666: Buchstabe S. Académie des sciences, abgerufen am 28. Februar 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Seebeck, Thomas Johann |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Physiker |

| GEBURTSDATUM | 9. April 1770 |

| GEBURTSORT | Tallinn |

| STERBEDATUM | 10. Dezember 1831 |

| STERBEORT | Berlin |