PSR J0737-3039

- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten

- Individueller Pulsar

- Achterdeck des Schiffs

- Doppelstern

| Pulsar PSR J0737-3039 | ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

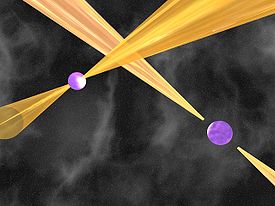

| künstlerische Darstellung | ||||

| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | ||||

| Sternbild | Achterdeck des Schiffs | |||

| Rektaszension | 07h 37m 51,2s | |||

| Deklination | -30° 39′ 40,7″ | |||

| Astrometrie | ||||

| Entfernung | 1.600 - 2.000 Lj 600 pc | |||

| Physikalische Eigenschaften | ||||

| Masse | A: 1,337 B: 1,25 M☉ | |||

| Rotationsdauer | A: 23 ms, B: 2,8 s | |||

| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | ||||

| ||||

| Aladin previewer | ||||

| Anmerkung | ||||

| Doppelsystem mit einer Umlaufzeit von 2,4 h und einem Abstand von 850.000 km zueinander. | ||||

PSR J0737-3039 ist das erste bekannte Doppelpulsarsystem. Es wurde im Jahr 2003 durch ein Team (geleitet von Marta Burgay von der University of Bologna, Italien) mit einem australischen 64-Meter-Radioteleskop entdeckt.

Das Objekt ist vergleichbar mit PSR 1913+16, das 1974 von Taylor und Hulse entdeckt wurde und für dessen Untersuchung die beiden 1993 den Nobelpreis für Physik bekamen. Objekte dieser Art ermöglichen die genaue Prüfung von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, weil relativistische Effekte eine Bahnänderung (und damit eine zeitliche Änderung der Radiopulse) der Pulsare bewirken (siehe auch Apsidendrehung). Die meisten solcher bekannten binären Systeme bestehen aus einem Pulsar und einem Neutronenstern. J0737-3039 ist der erste Fall, in dem beide Komponenten Pulsare sind.

Die Umlaufzeit von J0737-3039 (2,4 Stunden) ist die kleinste zurzeit bekannte für ein solches Objekt (ein Drittel der Umlaufzeit des Taylor-Hulse Objektes), wodurch noch genauere Messungen möglich sind. Die Pulse des Pulsars B sind allerdings nur für etwa 20 Minuten pro Umlauf zu empfangen. 2005 wurde dann bestätigt, dass die Messungen eine ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen den Voraussagen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Beobachtung liefern. Insbesondere die Prognosen für den Energieverlust aufgrund von Gravitationswellen stimmen mit der Theorie überein.

Als Folge des Energieverlusts durch die Gravitationswellen schrumpft die gemeinsame Umlaufbahn um 7 mm pro Tag, wodurch die beiden Komponenten in etwa 85 Millionen Jahren miteinander kollidieren.