Pawel Alexejewitsch Tscherenkow

- Seiten mit Skriptfehlern

- Wikipedia:GND in Wikipedia weicht von GND in Wikidata ab

- Nobelpreisträger für Physik

- Physiker (20. Jahrhundert)

- Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften

- Mitglied der National Academy of Sciences

- Held der sozialistischen Arbeit

- Träger des Stalinpreises

- Träger des Staatspreises der UdSSR

- Hochschullehrer (Moskauer Energetisches Institut)

- KPdSU-Mitglied

- Russe

- Sowjetbürger

- Person (Woronesch)

- Geboren 1904

- Gestorben 1990

- Mann

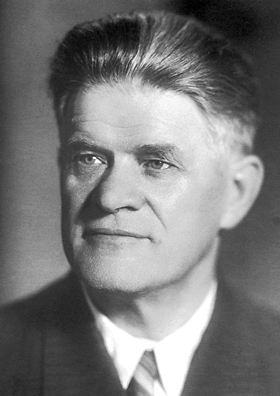

Pawel Alexejewitsch Tscherenkow ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:ISO15924:97: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), wissenschaftliche Transliteration {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value); * 15. Julijul./ 28. Juli 1904greg. in Nowaja Tschigla (bei Woronesch); † 6. Januar 1990 in Moskau) war ein sowjetischer Physiker.

Leben

Tscherenkow graduierte 1928 an der mathematisch-physikalischen Fakultät der Staatlichen Universität Woronesch, zwei Jahre später wurde er Doktorand am Lebedew-Institut für Physik bei Sergei Iwanowitsch Wawilow. Im gleichen Jahr heiratete er Marija Putinzewa, die Tochter eines Professors für russische Literatur; das Ehepaar hat zwei Kinder, Alexei und Jelena. 1934 entdeckte er bei den Arbeiten für seine Dissertation über die Lumineszenz von Uransalzen in Schwefelsäure die Tscherenkow-Strahlung, unter wesentlicher Beteiligung von Wawilow, der den Ursprung des in der Flüssigkeit beobachteten blauen Leuchtens korrekt in schnellen Elektronen vermutete. Deshalb wird der Effekt in Russland auch nach Tscherenkow und Wawilow benannt. Tscherenkow erhielt 1958 zusammen mit Ilja Michailowitsch Frank und Igor Jewgenjewitsch Tamm den Nobelpreis für Physik „für die Entdeckung und Interpretation des Tscherenkow-Lichts“, und alle drei erhielten zuvor 1946 mit Wawilow den Stalinpreis für ihre Entdeckung. Frank und Tamm hatten 1937 am Lebedew-Institut die theoretische Begründung für die Tscherenkow-Strahlung geliefert (die ihre Ursache darin hat, dass die Teilchengeschwindigkeit die lokale Lichtgeschwindigkeit im Medium übertrifft).

P. Tscherenkow erhielt 1935 den Grad der Kandidat nauk (Doktorgrad). Tscherenkow wurde zweiter Abteilungsleiter und erhielt 1940 den höheren Doktorgrad (Doktor nauk) (entspricht der Habilitation im Westen) der Mathematisch-Physikalischen Fakultät. Seit 1946 war er Mitglied der KPdSU. Im Jahre 1953 wurde er zum Professor für Experimentalphysik ernannt.

Ab 1959 leitete er das Labor für Photo-Mesonen-Prozesse, 1970 wurde er Mitglied der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, 1984 wurde er als Held der sozialistischen Arbeit ausgezeichnet. 1985 wurde er in die National Academy of Sciences der USA gewählt.

Er war auch an der Konstruktion eines Elektronenbeschleunigers und der Untersuchung photonuklearer und Photo-Meson-Reaktionen beteiligt.

Ehrungen

Seit 1999 wird von der Russischen Akademie der Wissenschaften für herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen Hochenergiephysik der Tscherenkow-Preis verliehen.[1]

Weblinks

- Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1958 an Pawel Alexejewitsch Tscherenkow (englisch)

- Krugoswet: Tscherenkow, Pawel Alexejewitsch (russisch)

- Cerenkovs Physical Review Aufsatz von 1937 über den Nachweis des Ursprungs der Cerenkov Strahlung (englisch)

- Cern Courier zur Entdeckung des Cerenkov-Effekts

- Черенков, Павел Алексеевич Kurzbiografie (russisch)

Einzelnachweise

- ↑ P.-A.-Tscherenkow-Preis. Russische Akademie der Wissenschaften, abgerufen am 7. August 2018 ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:ISO15924:97: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)).

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Tscherenkow, Pawel Alexejewitsch |

| ALTERNATIVNAMEN | Čerenkov, Pavel Alexeevič (wissenschaftliche Transliteration); Черенков, Павел Алексеевич (russische Schreibweise) |

| KURZBESCHREIBUNG | russischer Physiker |

| GEBURTSDATUM | 28. Juli 1904 |

| GEBURTSORT | Nowaja Tschigla |

| STERBEDATUM | 6. Januar 1990 |

| STERBEORT | Moskau |