Kamineffekt

- Wikipedia:Qualitätssicherung Physik

- Wikipedia:Redundanz März 2017

- Schornsteintechnik

- Strömungsmechanik

- Brandlehre

- Kamin

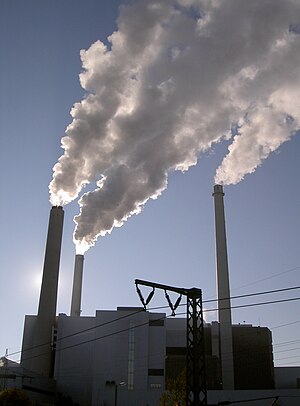

Der Kamineffekt ist der physikalische Effekt, der zur verstärkten Anfachung eines Feuers führt und der durch die Führung von heißen Rauchgasen durch einen Kamin oder ähnlichen vertikalen Schacht entsteht. Er steht im Gegensatz zum Abbrand eines offenen Herdfeuers (etwa einer Rauchküche, wo die Rauchgase durch das Haus zogen) oder eines offenen Lagerfeuers.

Wird ein Feuer in einem Feuerraum unterhalb eines Kamins entzündet, so entsteht schnell ein großes Volumen heißer Rauchgase mit geringerer Dichte als der im Kamin befindlichen kälteren Luft. Da diese dichter und damit schwerer ist, beginnt sie an der noch kalten Innenwandung des Kamins unter die heißen und damit leichteren Abgase zu fließen und diese nach oben zu verdrängen (Auftrieb warmer Luft). Sie facht damit die Verbrennung weiter an, wird selbst wiederum erhitzt und durch weitere absinkende kältere Luft in turbulenter Weise nach oben verdrängt, so dass sich der Kamin zunehmend mit heißer Luft und Abgasen füllt und sich die Kaminwände erwärmen. Damit baut sich gegenüber der Außenluft ein hydrostatisches Druckungleichgewicht auf, das sich dadurch auszugleichen beginnt, dass kältere und damit dichtere, schwerere Umgebungsluft von unten in den Kamin eindringt und die heißen, weniger dichten, also leichteren Verbrennungsgase im Kamin nach oben hinausdrückt. Es etabliert sich eine homogene, schnelle Strömung nach oben, der Kaminzug oder Kamineffekt. Durch geeignete Führung der einströmenden Frischluft kann die Verbrennung beeinflusst und, auch durch Nutzung des Venturi-Effektes, optimal gestaltet werden.

Ein einzelnes Zündholz wird den Kaminzug nicht starten, dazu wird ein Lockfeuer mit schnell abbrennenden Anzündhilfen (Papierknäuel, Fidibus, Spreissel) benötigt, die schnell ein großes heißes Abgasvolumen (geringer Dichte) entstehen lassen. Zum richtigen Anzünden eines Feuers im Ofen siehe Kaminofen#Richtiges Anzünden

Der Kamineffekt beruht auf der natürlichen Konvektion. Er wird technisch genutzt, um Abgase von Feuerungen durch Schornsteine abzuführen (Naturzugfeuerung). Eine Beimischung von leichtem Wasserdampf in Kühltürmen oder in Wasserhosen steigert den Auftrieb enorm.

Ein Kamineffekt kann aber auch bei Fassadenbränden auftreten, wenn die Rauchgase in einem engen Lichthof oder hinter einem Wärmedämmverbundsystem oder im Hohlraum einer hinterlüfteten Fassade aufsteigen. Derselbe Effekt tritt auch bei Bränden auf, deren Rauchgase in ein Stiegenhaus oder einen Aufzugsschacht entweichen und von dort weiter oben über eine Öffnung ins Freie.

Auch ohne ein Kaminrohr treten in der Natur ähnliche Phänomene auf (siehe Feuersturm und Thermik).

Im Zusammenwirken mit dem hydrostatischen Druck, den die kältere Frischluft ausübt, entsteht thermische Konvektion.

Physikalischer Hintergrund

Der Dichteunterschied wird durch Erwärmen auf der einen Seite und Normaltemperatur auf der anderen Seite des Kreislaufes aufrechterhalten. Der daraus resultierende Differenzdruck wird auch „treibender Druck“ oder „wirksamer Druck“ genannt.

Der Differenzdruck $ \Delta p $ ist vom Dichteunterschied $ \Delta \rho $ und der wirksamen Höhe $ h $ abhängig nach der Formel:

- $ \Delta p=h\cdot g\cdot ({\rho _{2}}-{\rho _{1}}) $

- $ h $: wirksame Höhe in m

- $ g $: Schwerebeschleunigung in m/s²

- $ \rho _{1} $: Dichte bei Temperatur $ T_{1} $ in kg/m³

- $ \rho _{2} $: Dichte bei Temperatur $ T_{2} $ in kg/m³

Der Druckunterschied macht den Luftstrom berechenbar[1] mit der Geschwindigkeit $ v $:[2]

- $ v={\sqrt {2\cdot g\cdot h\cdot {\frac {T_{1}-T_{2}}{T_{2}}}}} $

Weil der Kaminzug / Förderdruck von der Schornsteinhöhe und von der Querschnittsfläche des Kamins (und von der Windstärke) abhängen, sollte die Leistung eines neu zu errichtenden Ofens darauf abgestimmt werden. Bei einem zu hohen Förderdruck steigen die Emissionen und die Belastung der Feuerstätte. Derartige Berechnungen oder Freigaben erledigen Schornsteinfeger. Abhilfe gegen zu hohen Förderdruck wäre beispielsweise ein Zugbegrenzer. Ein über den Kaminkopf streichender Wind kann den Förderdruck nur erhöhen, weil der am Kaminkopf vorbeiströmende Wind immer schneller ist als am Kaminfuss, was für einen zusätzlichen Auftrieb der Kaminluft sorgt. Aus demselben Grund haben Windräder eine Mindestbauhöhe, weil die Windgeschwindigkeit am Boden immer am geringsten ist.

Gefahren

Die bei Kamineffekten entstehenden Strömungen und Drücke und die positive Rückkopplung können gefährlich sein und müssen bei Planung und Bau von Gebäuden berücksichtigt werden. Tunnel und Treppenhäuser sind hier besonders gefährdet. Bei der Brandkatastrophe der Gletscherbahn Kaprun 2 verstärkte der Kamineffekt im ansteigenden Tunnel das Feuer und führte auch durch die Rauchgase zu einer Vielzahl von Toten oberhalb des Brandherdes. Die nach unten Flüchtenden überlebten.

Nutzen

Zunutze gemacht wird der Kamineffekt neben der Nutzfeuerung und Schornsteinen auch bei Aufwindkraftwerken, bei denen unter einem Dach erwärmte Luft in einem Turm durch den herrschenden Luftdruck aufgetrieben wird und hierbei Turbinen antreibt, sowie in Naturzugkühltürmen, in denen die durch Kühlwasser erwärmte Luft ohne weitere Hilfsmittel einen Auftrieb erfährt. Darüber hinaus findet dieser Vorgang an allen erwärmten Flächen wie Heizkörpern, Kühlrippen (von Motoren oder elektrischen Bauteilen), Hausfassaden usw. statt, wenn die geometrische Form und die Maßverhältnisse einem Kamin ähneln. Bei einem Fallwindkraftwerk wird Luft an der Spitze eines Rohrkamins abgekühlt, worauf sich die Luft abwärts bewegt und der Luftstrom ein Turbinenrad antreibt.

Anzündkamine nutzen den Kamineffekt, um Holzkohle schneller anzufeuern.

Der Effekt wird teilweise schon lange im Hausbau genutzt, traditionelle arabische Häuser etwa werden so gekühlt.[3] Der persische Windturm Bādgir nutzt den Kamineffekt seit Jahrhunderten zur Belüftung und Kühlung von Gebäuden.

Literatur

- Frieder Kircher, Rainer Sonntag: Die Roten Hefte, Heft 75 – Vorbeugender Brandschutz. 1. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2014, ISBN 978-3-17-016996-8.

Einzelnachweise

- ↑ Herbert Sigloch: Technische Fluidmechanik. ISBN 3642030890 S. 48 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ FVLR, Heft 10[1], abgerufen 31. Januar 2017

- ↑ Thomas Lechner: „Traditionelle arabische Häuser zum Beispiel kühlt der Kamineffekt seit Jahrtausenden von sechzig Grad Celsius Umgebungstemperatur auf vierzig Grad ab.“, in: Roland Wengenmayer: Kühler Kopf im 41. Stock, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 11. Juli 2010. (online) (PDF; 495 kB).